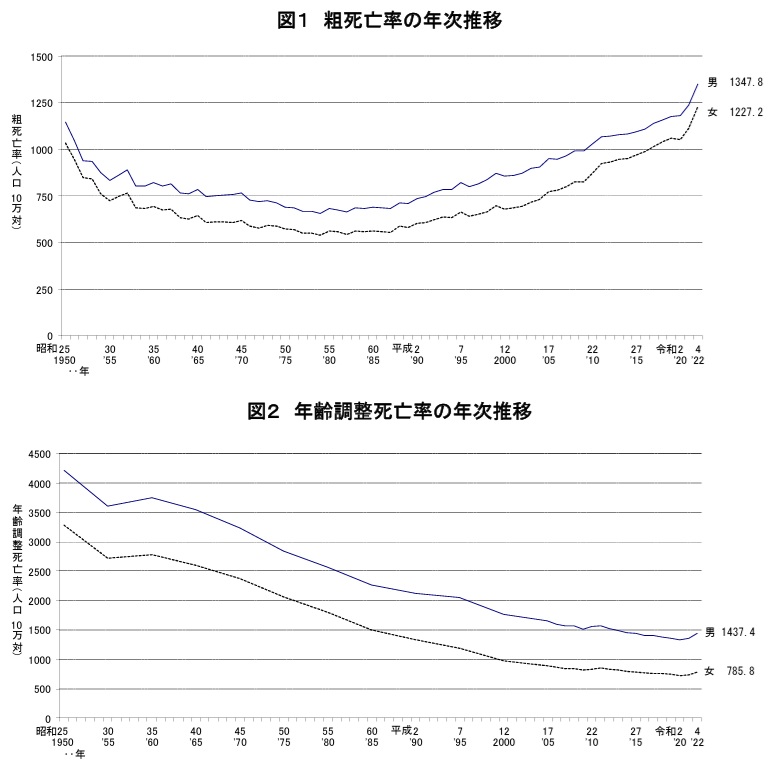

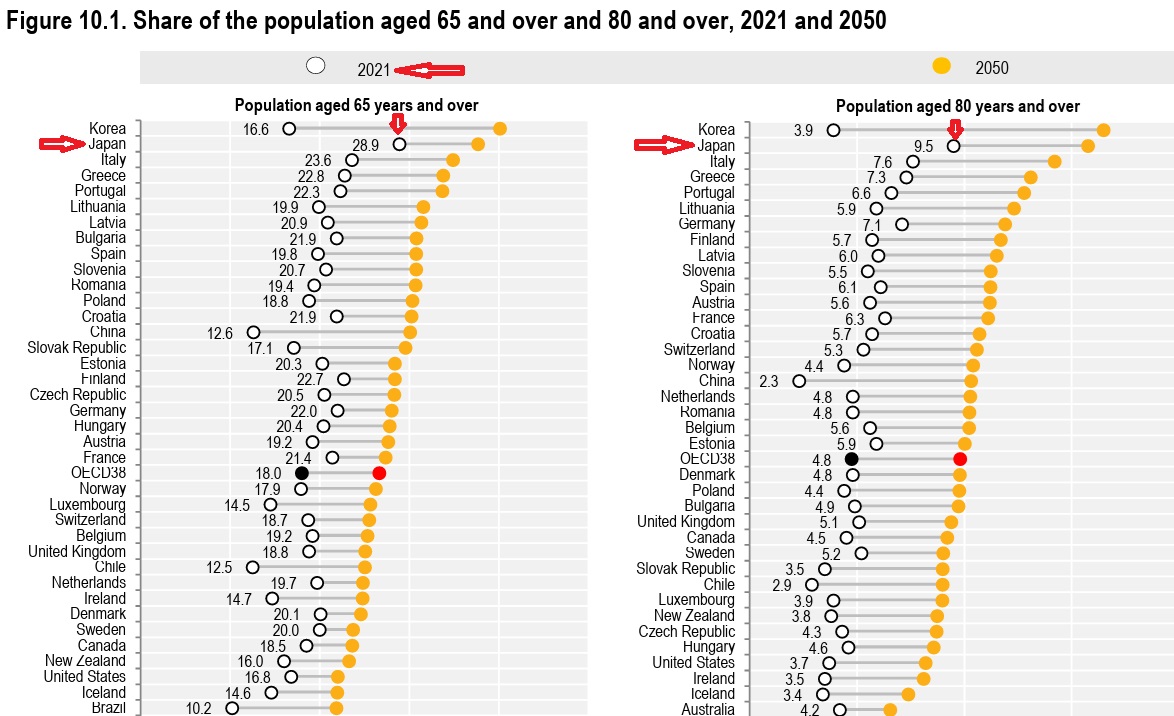

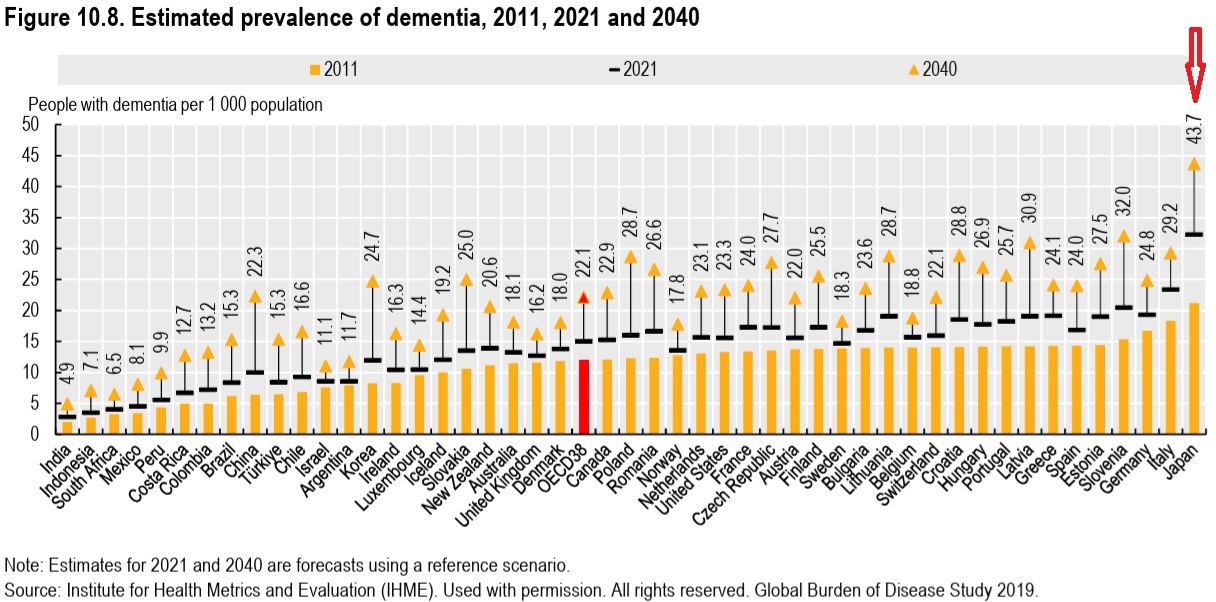

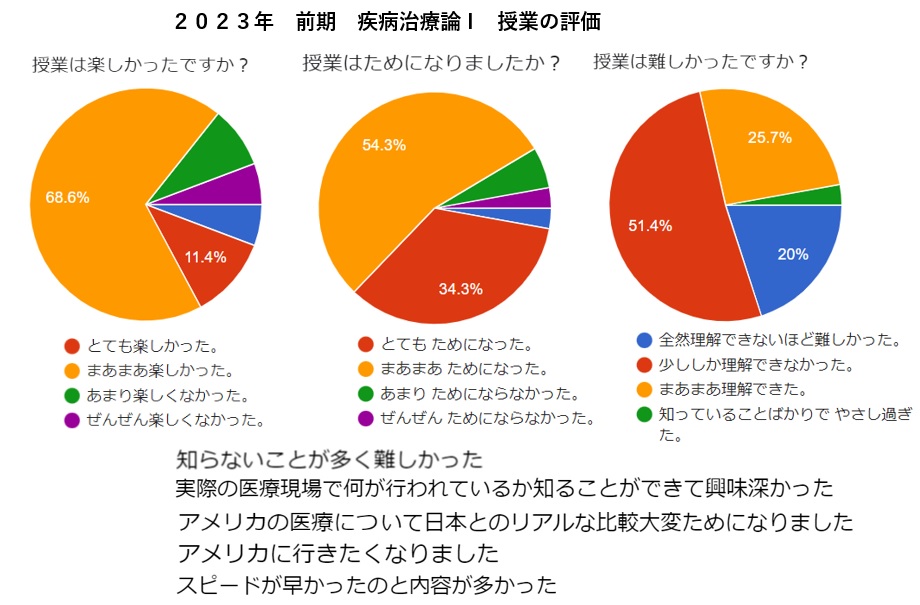

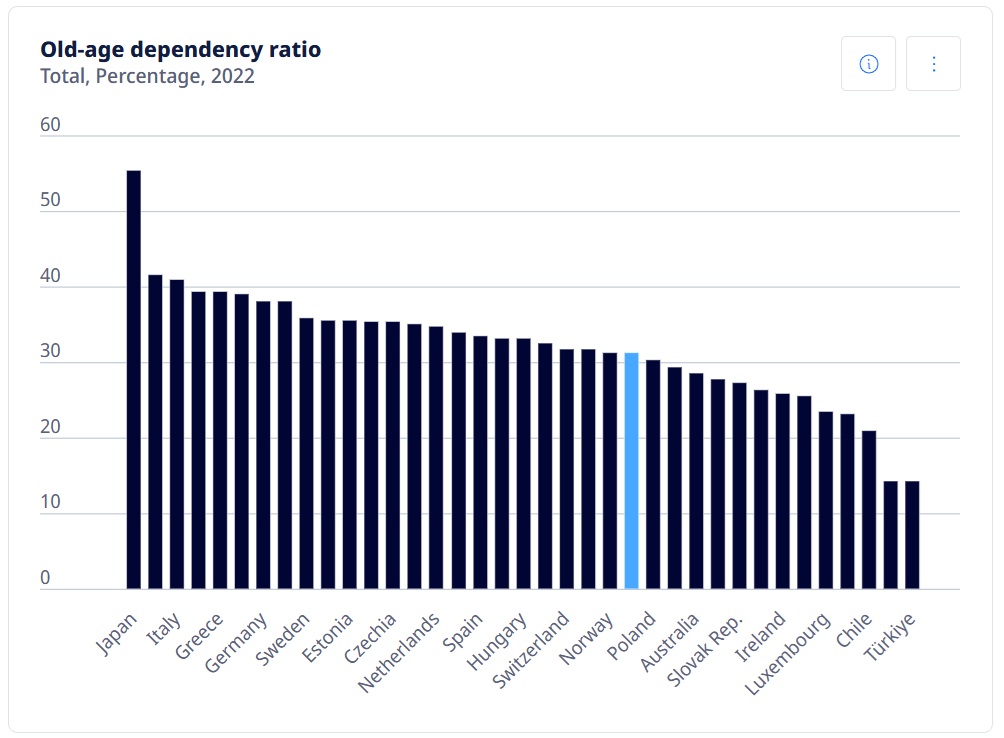

世界の多くの先進国では少子高齢化が進んでいる。65歳以上の高齢者数を20-64歳の非高齢者(労働年齢層)で割った値を高齢者依存率と呼ぶが、日本は他の先進国からは掛け離れた極端な高齢者依存率を示している。世界で類を見ない、極めて深刻な少子高齢化を示す国である。

Old-age dependency ratio

Old-age dependency ratio is the number of individuals aged 65 or older

per 100 people of working age, defined as those aged between 20 to 64 years

old.

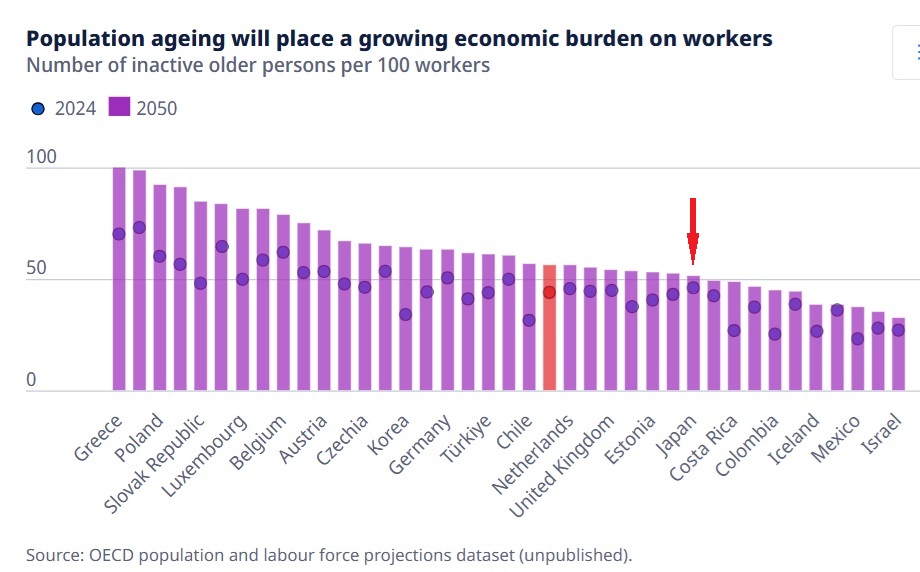

少子高齢化が進めば、高齢のために労働していない人口(非労働人口)と労働人口の比率に大きな変化が見られる。通常、少子高齢化が進めば、労働年齢層が支える非労働者の数が増える。しかし、日本は、驚くことに、極端な少子高齢化にも関わらず、非労働者を支える労働者の数が少なくない。

非労働人口の規模は、その国の文化的な背景(労働に関する価値観・老後の生活に関する価値観)と経済的な背景(年金額の大きさ)に大きく左右される。

日本は現在100人の労働者に対して46名の非労働者(引退者などの高齢者など)がいる(青いドット)が、高齢になったら自由時間を謳歌する価値観を持ち、充実した年金制度のあるギリシャ・イタリア・スペイン・ポーランドなどヨーロッパの国々では、日本ほど少子高齢化は進んでいないにも関わらず、

100人の労働者で日本よりも遥かに多い 55人-70人の非労働者を支えている(高齢になると働かないで暮らす人が相対的に多い)。

日本は25年後の2050年後も現在と同様の状況(100人の労働者で51人の非労働者を支える)が想定される(紫バー)が、ギリシャやイタリアでは、今のままの価値観や社会体制が続けば100人の労働者で90-100人の非労働者(引退した高齢者など)を支えることになる。これらの国にとっては少子高齢化による労働人口・非労働人口の不均衡が深刻な問題になりつつあり、早急な年金制度改革が求められている。

では、何故、世界でも突出した高齢者依存率を示す日本が、少子高齢化が、それほど進んでいない国々よりも、非労働者を支える必要性が低いのか?

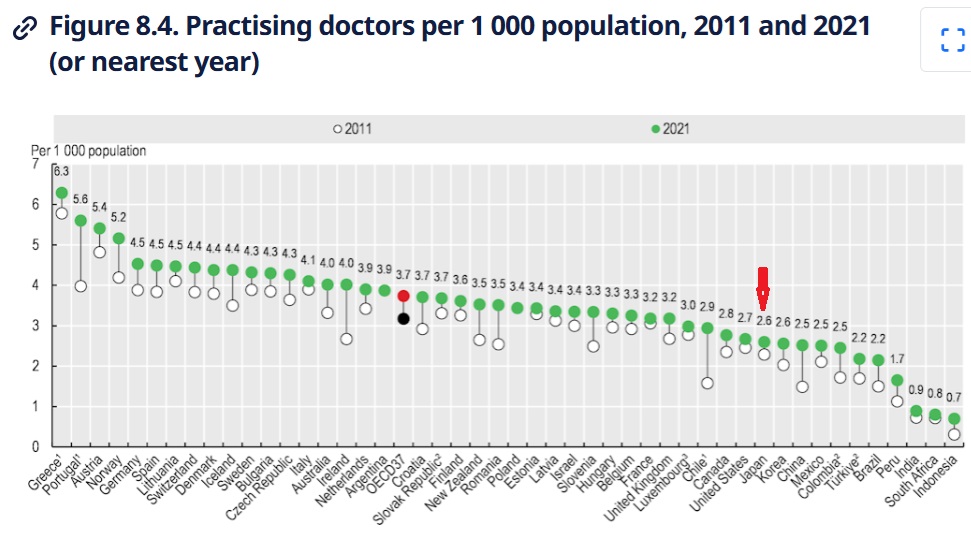

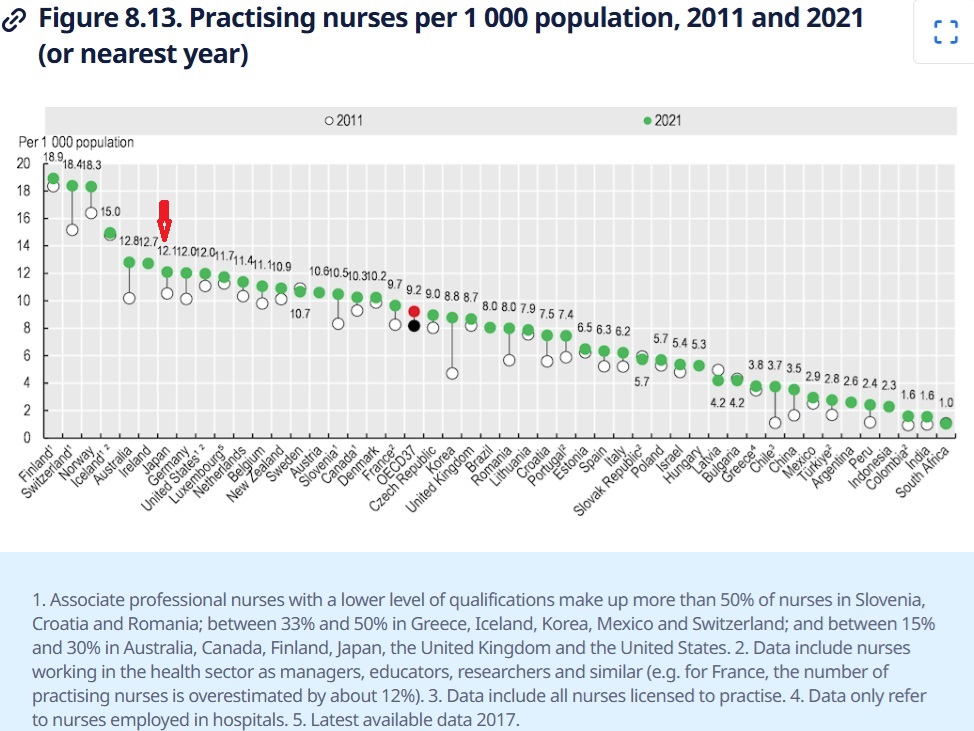

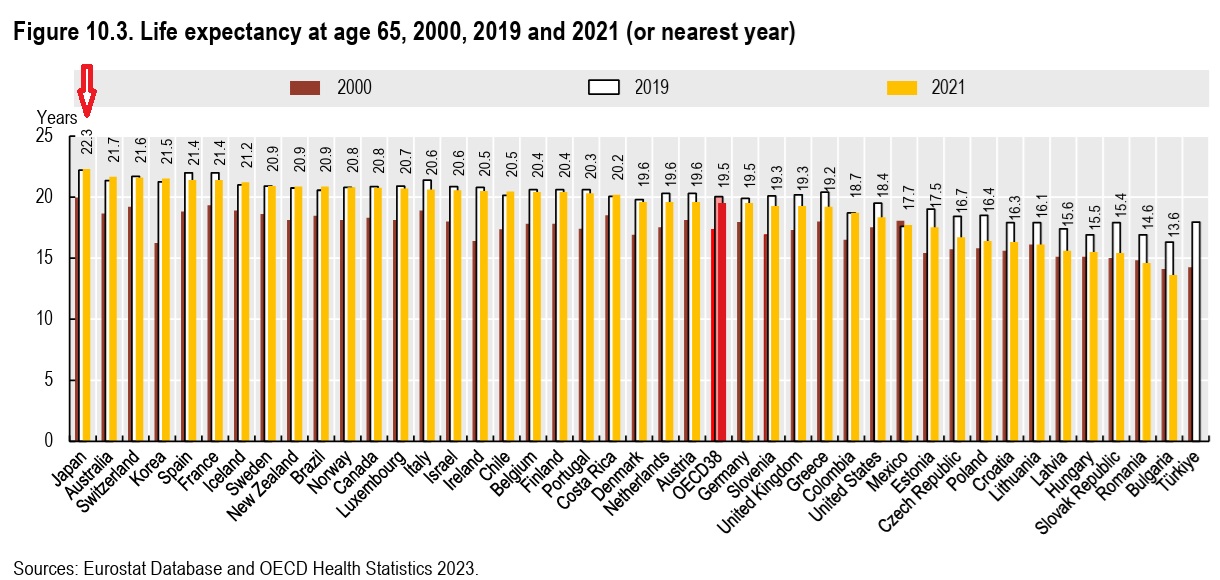

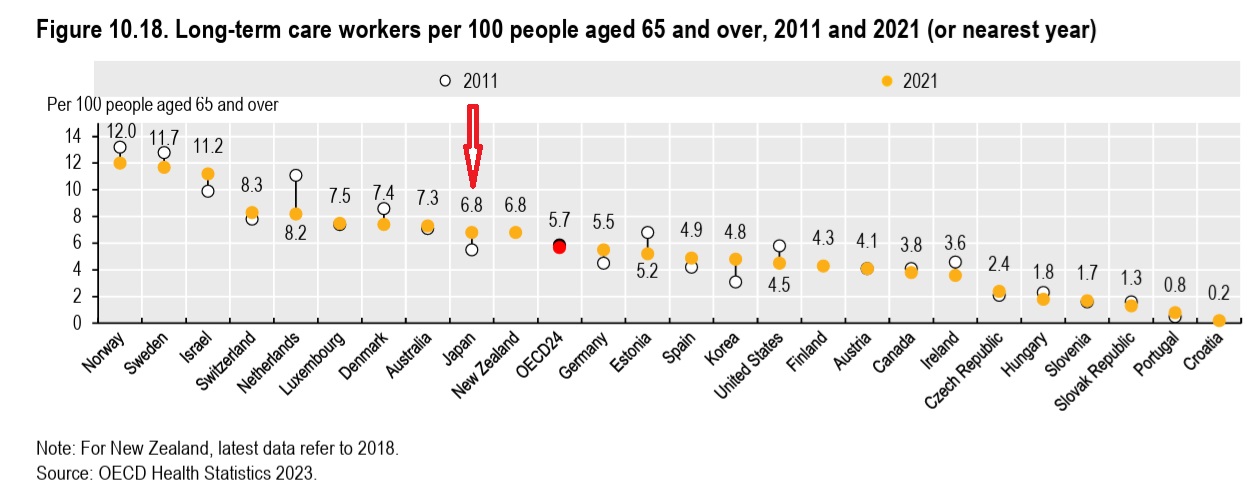

少子高齢化が進めば、労働人口に高齢者を組み込む必要が出て来る。多くのヨーロッパの国々では、55-64歳の層で就業率が60%に低下し、65歳以上の層では10%まで就業率が低下している。ところが、日本は、55-64歳の層で就業率が78%と高い値を示し、65歳以上の層でも50%という韓国と並んで高い就業率を示している。日本は、高齢者が労働市場に多く参加する国であり、ギリシャやイタリアなど高齢者が老後を楽しみ、就労しない国とは、まったく異なる就労人口構成を示している。

ちなみに、これらのヨーロッパでは定年制が無いので、労働者は自分の意志で定年の時期を決められる。同じく定年制が無いアメリカでは65歳以上の層での就労率が35%とヨーロッパの国々よりも高いが、日本や韓国に比べると低い値を示している。

定年制を敷いて60歳代前半で強制的に退職を強いている日本の高齢者の就労率が、他の定年制の無い国々よりも高いのは、不思議な現象に見えるが、労働に関する価値観や年金を含めた社会福祉体制の脆弱さが、日本における高齢者の高い就労率に繋がっていると考えられる(後述)。就労している高齢者の比率が極めて高いことが、極端な少子高齢化が進んでいるにも関わらず、高齢者などの非労働者の生活を支える労働者の数が比較的少なくて済んでいる理由と考えられる。

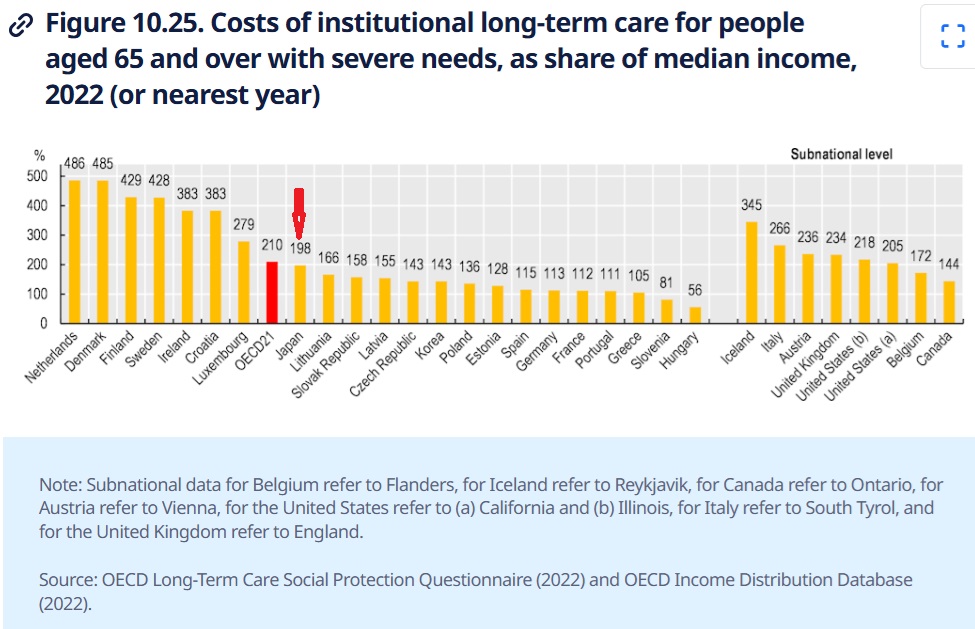

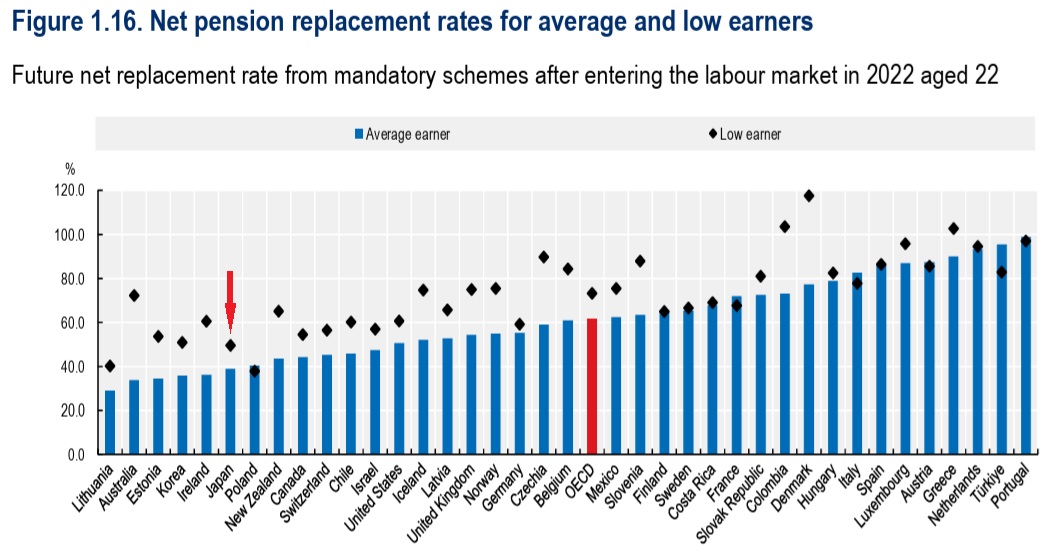

年金による高齢者の生活の保護は、全ての国にとって極めて重大な課題である。支給年金による生活費への補てん率(引退前の収入に対する比率:代替率)は、ポルトガルの様に99%という高い値を示す国がヨーロッパには多い。ちなみに働かない高齢者が多いギリシャは90%、イタリアは82.6%、スペインは86.5%と、貯金が無くても、引退前と同等の生活を年金のみで維持できる。このことが、高齢者の低い就労率の理由になっているのかもしれない(54ページ)。

一方、日本や韓国では、38.8%・36%と、年金は、引退前の生活を維持するのに十分な額では無く、そのことが高齢者を労働市場に留め置く原動力の一つになっている。

ちなみに「自己責任の国・アメリカ」の年金の補てん率は50%と、日本や韓国よりは手厚いが、西欧の国よりは大幅に低い値を示している。

*尚、日本政府が日本国民向けに発表している代替率は60%であるが、これは「標準的な夫婦世帯(夫が平均収入で厚生年金加入・妻が専業主婦)のモデル」を使った場合の引退前の世帯所得と、引退後の年金支給額を使った計算であり、まったく日本の実情を反映していない。日本政府は

OECD に対しては、OECDの基準に従った「引退前の平均世帯収入と引退後の平均世帯年金支給額を基にした代替率の計算」の結果を報告しており、こちらは上記の

38.8% である。こちらの方が、日本の実情を、より正確に反映していると思われ、各国間の比較にも適切である。

年金支給額が高い国では高齢者の就業率が低く、逆に、年金支給額が低い国では高齢者の就業率が高い。社会福祉(年金支給額)が不十分な国では高齢者の就業率が高い。しばしば、日本の政策は「高齢者中心の施策」と非難されるが、その実体は他の国に比べて高齢者福祉(年金支給額)が貧弱な国の一つである。

日本は高齢者の高い就労率により、今後、更に少子高齢化が進行しても、上述の通り、現状を維持するものと推測されるが、年金制度の改革により支給額が上昇すれば、高齢者の労働市場からの離脱が起きる可能性がある。

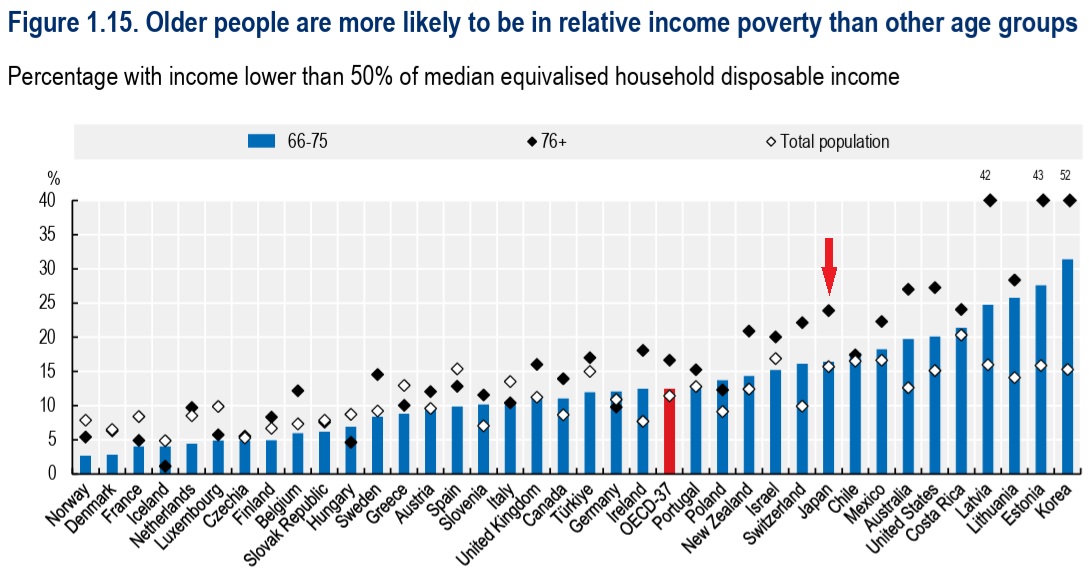

ただ、現状では日本における65-75歳の高齢者の相対的貧困率15%・75歳以上の相対貧困率は24%を示しており、スイスやメキシコと同等である。一方、年金・福祉システムの充実した北欧や西欧の国では高齢者の相対貧困率は10%以下と低い(51ページ)。

日本においては貧困高齢者の経済的な救済も重要な課題になっているが、前述の通り、福祉を手厚くすると、高齢者が労働市場が離脱して、労働力不足が深刻化し・更に非労働者を支える世代の負担が増す可能性があるので慎重な施策が求められる。

ーーー高齢者が労働市場に参入する際の注意点ーーー

一般に、高齢者は、筋力が低下し、持久力が低下し、認知力や判断力が低下する。そのため肉体労働や危険を伴う労働・俊敏な判断力を必要とする労働は向かない。

多くの高齢者が若年者と同等のタイム・スケジュールで働くことが体力的に不可能な場合も多い。

更に、新しい技術・知識の習得のための教育が高齢者には必要であり、雇用者側には「高齢者の教育の必要性」「高齢者の教育のためのコスト」の認識が必要である。

教育しないまま就労に就かせること・高齢者に適さない仕事を与えること・高齢者の体力/認知力では無理なタイム・スケジュールで勤務をさせることは、しばしば重大な事故・トラブルに繋がる。

更に、高齢者の場合「昇給」や「昇進・出世」といった、自身の仕事へのモチベーションを維持する要素や、高齢者でも出来る、体力や判断力を必要としない仕事など「遣り甲斐を感じられづらい」「プライドを持ちづらい」「責任感を持たせづらい」仕事に就かせる場合が多く、モチベーションを持たせるための方策(表彰や特別賞与など)も雇用側に取っては重要な事項である。

また、高齢者が、他の労働者と違った処遇が必要な事を、十分理解させないと、高齢者と、その他の労働者の間で「溝」が出来、組織のチームワークが失われ、仕事の効率が著しく阻害される。チームワークの維持のため、若手の理解の増進のための教育・チームワーク維持のための全員参加のリクリエーション企画なども雇用者が心掛ける点である。

高齢者の能力を考慮した仕事の割り振り・教育・モチベーションを持たせるための方策・チームワーク維持のための社員全員参加のイベント企画など、高齢者雇用には多くの手間が掛かることを嫌って、その雇用を避けることは、少子高齢化の進んだ国においては「人手不足」を深刻にし、企業の維持を困難にする。

高齢者の雇用の際の注意点は、外国人労働者の雇用の際の注意点と重なる点が多々あるため、外国人労働者を多数受け入れ、適正に処遇している企業に取っては、それほど困難なものでは無いが、そのような経験のない企業に取っては、最初は、大きな「挑戦」になるかもしれない。