日本の高齢化と医療

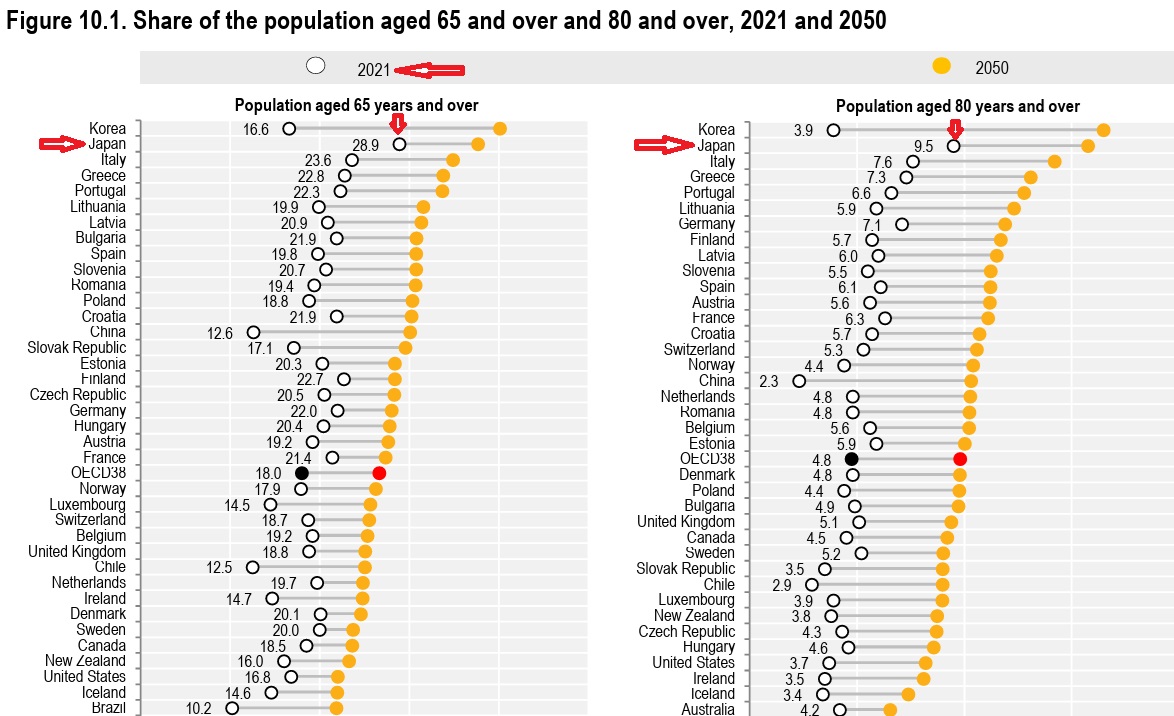

日本を含めて、多くの国で平均寿命が伸び、高齢者人口が増えてきている。特に、日本を始めアジアの国々では少子化が伴い、国民に占める高齢者(65歳以上人口)が高くなって来てる。日本は、現在、OECD加盟国の中で高齢化が最も進んだ国であり、高齢者人口が国民の30%を占めている。又、80歳以上の高齢者も約10%を占める。2050年には65歳以上の高齢者は38%に、80歳以上の高齢者は16%を占めるようになると予想されている。こんな中、韓国は、その極端な少子化のために高齢者の割合が急上昇しており、2050年には日本を抜いて世界一の「高齢者の国」になると予想されている。

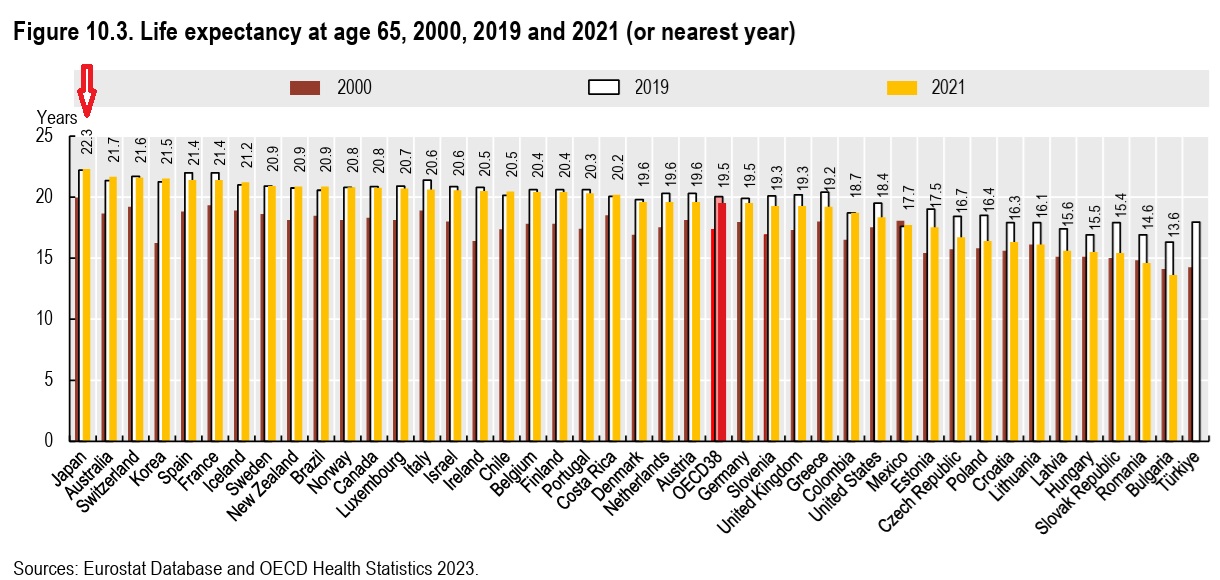

日本を始め、先進国の65歳の高齢者の平均余命は軒並み20年を越えており、高齢者への適切な医療が各国の大きな課題になっている。同時に、増え続ける医療費の観点からも、高齢者は重要な要素となっている。

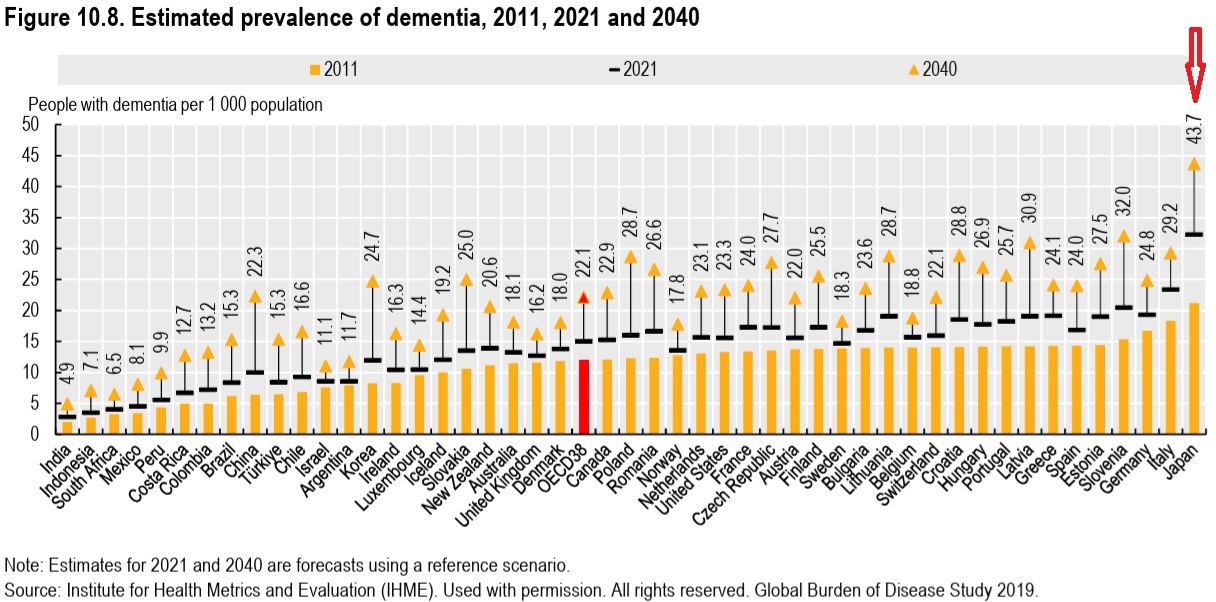

高齢者は様々な疾患を発症するが、その中でも、現在、有効な治療法の無い認知症 Dementia は大きな問題である。認知症の多くが原因不明のアルツハイマー型認知症であるが、それ以外に脳血管障害(脳梗塞・脳出血)後の後遺症としての認知症がある。脳血管障害型認知症に関しては、血圧の管理・コレステロール値の管理・不整脈の管理など、適切な治療・予防で、その頻度を下げることが出来る。しかし、アルツハイマー型認知症の治療法が開発されなければ、日本は、2040年には人口1,000人当たり43人の認知症患者を抱えることになると推測されている。

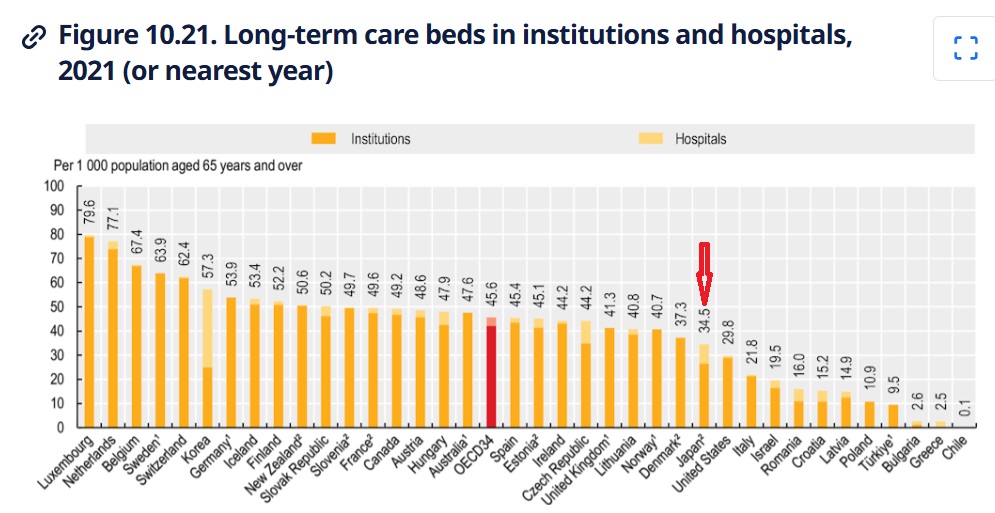

高齢者は、しばしば、発症した疾患のために長期に渡る診療・介護(Long-Term Care LTC) を必要とするようになる。このような長期介護が必要な高齢者が病院(Hospital) で介護を受けていると、一般人から大きな偏見・誤解の目で見られるので、多くの先進国では長期介護(LTC) 専用施設(Institution) で長期に渡って入所して介護が行われている。韓国や日本では、専用施設での介護率が不十分であり、高齢者に対する偏見や誤解を持つ者が多数存在する。いわゆる「福祉の充実した北欧」では、長期介護が必要な高齢者は、ほぼ100%、施設で介護されており、病院で長期に渡って介護を受けることは無い。

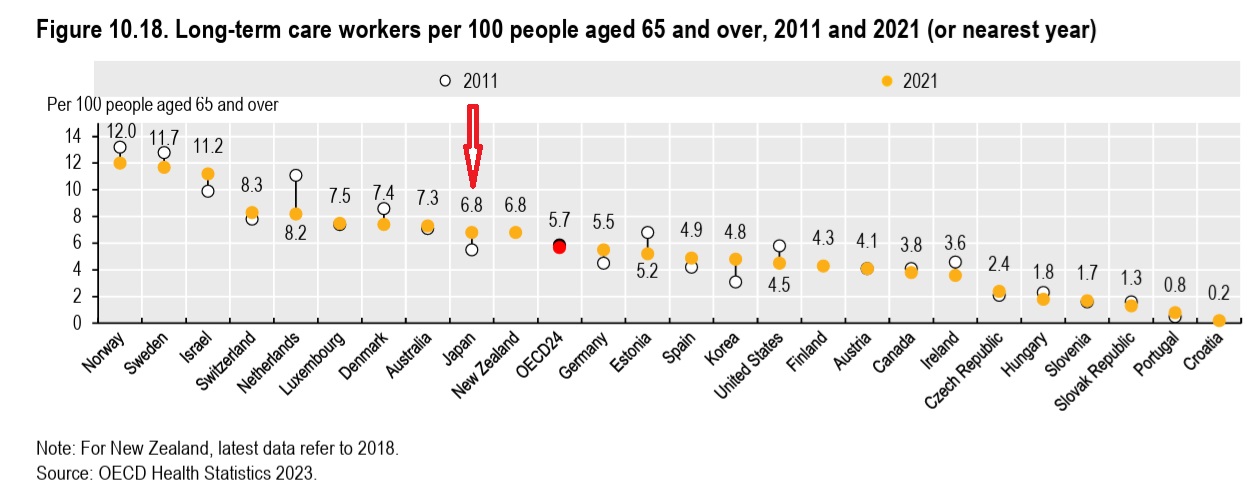

長期介護には多くの医療スタッフを必要とする。北欧など福祉の整った国(ノルウェー・スウェーデン・デンマーク)では長期介護に多くの人員を割いている。しかし、日本の介護者数も、必ずしも極端に少ないものではない。

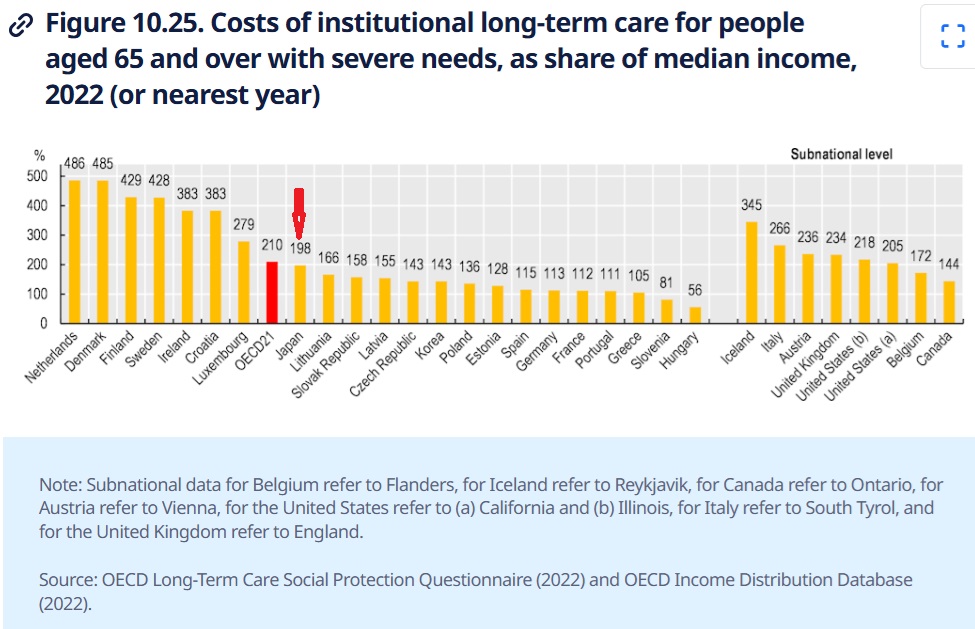

高齢者の介護には多くの資金が必要である。特に「寝たきり」などの重度の障害(severe needs) を持つ高齢者に十分な介護を与えるには多くの資金が必要である。北欧の福祉の充実した国々(デンマーク・フィンランド・スウェーデン)では長期介護が必要な重症の高齢者へ多くの資金が投入されている。日本の投与量は必ずしも少なくないが、北欧やオランダに比べると少ない。熱心に介護に資金を投入する国々と、そうでない国々と、重症の長期介護の必要は高齢者に対する姿勢には各国で大きな隔たりが見える。

長期介護の必要な重症の高齢者に対して多くの人員を割き、多くの資金を投入して、手厚い介護を行い、重症の障害があっても、少しでも運動・認知機能を回復させて、高齢者に充実した人生を送ってもらう努力をする医療者の姿勢が、北欧の国々が「福祉大国」と呼ばれる理由の一つであろう。