【学会参加報告】2024年 アメリカ血液学会 (ASH) カリフォルニア州・サンディエゴ市

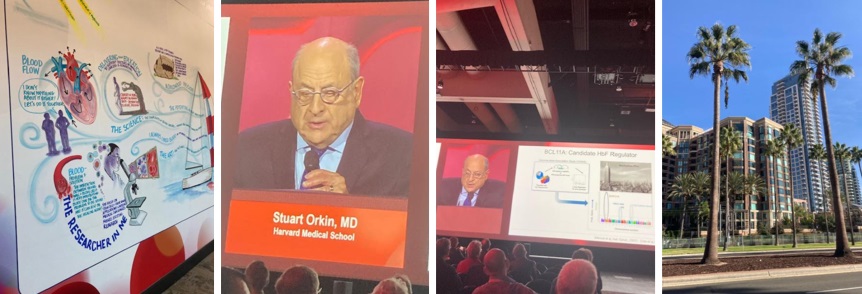

第66回アメリカ血液学会 (ASH: American Socitety of Hematology) が2024年12月7日から10日までカリフォルニア州サン・ディエゴ市で開催されました。

今年はニューヨーク血液センターのモハンダス・ナルラ先生が会長を務められ、鎌状赤血球症や地中海性貧血など赤血球疾患の克服に向けた発表が多く見られました。

インドからの移民のナルラ先生は、ASHにおける栄誉ある基調講演・ハム・ワッサーマン講演を、母国インドでの鎌状赤血球患者の調査に多大な貢献をしたインドのディプティ―・ジェイン先生にお願いしました。

また、ナルラ先生が研究者としてのトレーニングを積んだフランス・パリ大学のエリーナ・グルックマン教授がウォーレンス・H・コールター賞を受賞されました。グルックマン教授は世界で最初の臍帯血移植を成功させた医師として高く評価されています。

それ以外にも多数の興味ある発表がありました。

・小児のB細胞性急性リンパ性白血病(B-ALL) は多剤抗癌剤療法により既に高い治癒率が達成されていますが、CD3 x C19 特異二重抗体を治療レジメンに組み込むことで更に高い治癒を可能としたとの報告がありました。この研究結果は学会開催中に

New England Journal of Medicine 誌に掲載されました。

Gupta S et al. Blinatumomab in Standard-Risk B-Cell Acute Lymphoblastic

Leukemia in Children. N Engl J Med. 2024 Dec 7.

・細胞療法の CAR-T 療法受けた患者は、ケトジェニック・ダイエットをした者は予後が良好であることが示されました。食事が免疫系の細胞の活性を左右し、治療効果を左右するという大変興味深い発表でした。

・輸血を頻回に必要とする低悪性度MDSに関しては、長く、赤血球の合成を刺激するホルモン・エリスロポエチン製剤の投与が治療の主流でしたが、今回はMDS で活性化しているTGF-βシグナルを抑制する Luspatercept (商品名 レブロジル)やテロメラーゼ阻害剤のImetelstat (商品名 リテロ) が貧血を改善し、輸血量を大幅に減らし、患者の生活の質(quality of life ) を改善するとの報告が多数ありました。低悪性度MDSに対する治療選択肢が増えたことは大きな喜びです。

・米国・東海岸癌研究グループ(ECOG) によるマントル細胞リンパ腫(MCL)の治療研究の成果をウィスコンシン大学のティモシー・フェンスケ先生が発表されていました。MCLの残存腫瘍量(MRD) を末梢血中の cfDNA (セル・フリーDNA)を使って、クロノシーク (Clonoseq) という方法で判定して、各治療法の成績を比較した結果、クロノシークでMRD陰性の症例では、自己末梢血幹細胞移植を行わなくても、行った時と同じ治療成績が得られたことが報告されていました。

科学の進歩により、腫瘍細胞の残存は、末梢血の cf DNA で判定するのが主流になりつつあり、骨髄では無く末梢血で簡便に MRD の判定をする時代になって来ていると感じました。リンパ腫だけでなく骨髄腫でもクロノシークによる判定が主流になるでしょう。

残念ですが、このクロノシークは日本では研究レベルでしか使えない技術であり、日本の技術の臨床への導入の遅さに歯痒さを感じさせる発表でした。

・骨髄増殖性疾患 (MPN) の研究・治療の大家であるイギリスのアダム・ミード先生からは MPN の遺伝子異常の概説と治療戦略に関する御講演がありました。講演の中では

TP53, ASXL1, splisome factor などの異常が予後不良群に見られたとの報告がありました。

講演後のフロアーからの「TP53, ASXL1 などの予後を規定する遺伝子を全て、初発時に調べるべきか?」との質問に対して、ミード先生は「検査は治療法を選択するための一助になる場合に限り行うべきで、現状のように、遺伝子検査の結果に基づいて治療を変えることが出来ない(限られた決まった治療法しかない)場合には、検査をベッド・サイドでのルーチンワークとして全例に行うべきではない」「そういう検査は「研究」としては認められるが、日常診療の一部にすべきでは無い。特にイギリスのような医療費の高騰が国の重要課題になっている国では、研究のための検査を、国民の金で行うことはしない」と言っていたのが印象的でした。

「患者の治療法を選択する際の一助にならない検査は国民の金で行うべきでは無い」というのは、闇雲に検査がオーダーされている多くの先進国の医療者には耳の痛い「直言」と感じられました。

・赤血球研究を長年続けてきたハーバード大学のスチュワート・オーキン博士ならびにオーキン博士らの基礎研究を基に鎌状赤血球症や地中海貧血患者の遺伝子改編を行い治療を行ったNIH (国立衛生研究所)のティスデール博士の二人には ビュートラー賞が贈られました。受賞後の講演で、鎌状赤血球症や地中海貧血の症状を軽くする胎児ヘモグロビンの発現調節の研究成果がオーキン先生から披露されました。ゲノム・ワイド・関連試験(GWAS) により胎児ヘモグロビンの発現に関与が疑われる遺伝子 BCL11A が発見され、それを基に基礎研究を進め、BCL11A が胎児ヘモグロビンの重要な構成要素であるヘモグロビン・ガンマの発現を抑制していることを突き止めた研究結果が示されました。

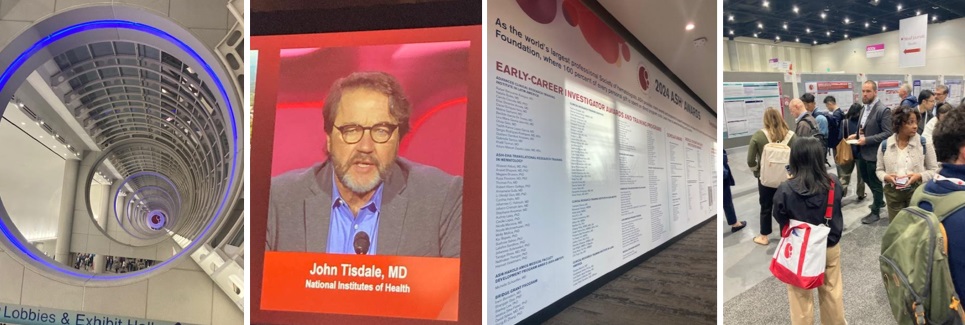

これを基に、ティサデール博士らはBCL11A やへモグロビン・ガンマ遺伝子を改変する事により、胎児ヘモグロビンを大量に発現する造血幹細胞を作成し、それを鎌状赤血球症や地中海貧血患者に移植することにより、これらの疾患を改善させることに成功した例を示されました。

統計解析の結果から、それまでヘモグロビンの合成とは関係が知られていなかった新たな遺伝子に着目し、その機能を証明し、更に、その成果を基に治療法を確立するという一連の流れは「科学」が統計から基礎科学さらに臨床治療へと発展する大きな一つの物語を見る思いでした。

それ以外に、多くの研究がシングル・セル解析法や三次元細胞解析法を駆使しており、細胞の性質を細かく分類し、特に免疫系の細胞の属性による解析が、治療への反応性や患者の予後との相関解析が為されており大変興味深いものでした。

世界中から集まった研究者・医療者が国籍・人種・年齢・性別に関わらず、熱心に科学についてディスカッションする姿が至ることろで見られました。

また、多数の優秀な若手の研究者・医療者の方々が学会賞を受賞されていました。

学会長を務められたニューヨーク血液センターのナルラ博士。

赤血球の研究で多くの成果を上げられたハーバード大学のオーキン教授。

多数の興味深い発表が口演とポスターでありました。

遺伝子編集した造血幹細胞で鎌状赤血球症治療に成功したNIH のティサデール博士。