末期腎疾患と透析

腎臓は体内に貯まった毒素を尿中に排出する重要な臓器である。さまざまな理由で腎臓病が進行し、その機能が失われ、腎臓の機能を代替する治療を必要とする状態を末期腎疾患

ESRD (End Stage Renal Disease )と呼ぶ。世界のESRDに関するデータはアメリカの国立衛生局(NIH) 国立糖尿病・腸管・腎疾患局(NIDDK)

から各発表されている。

https://usrds-adr.niddk.nih.gov/2024/end-stage-renal-disease/11-international-comparisons

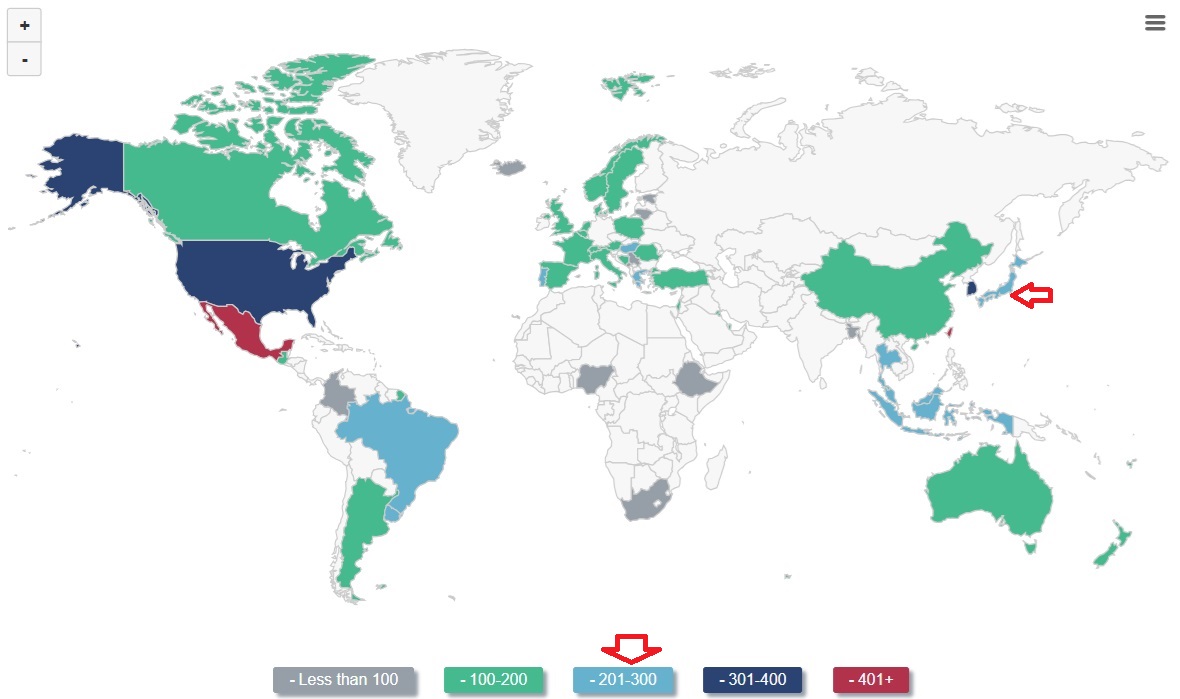

ESRDはメキシコやアメリカ・韓国に多い。次いで日本を含めたアジアの国々で多い。

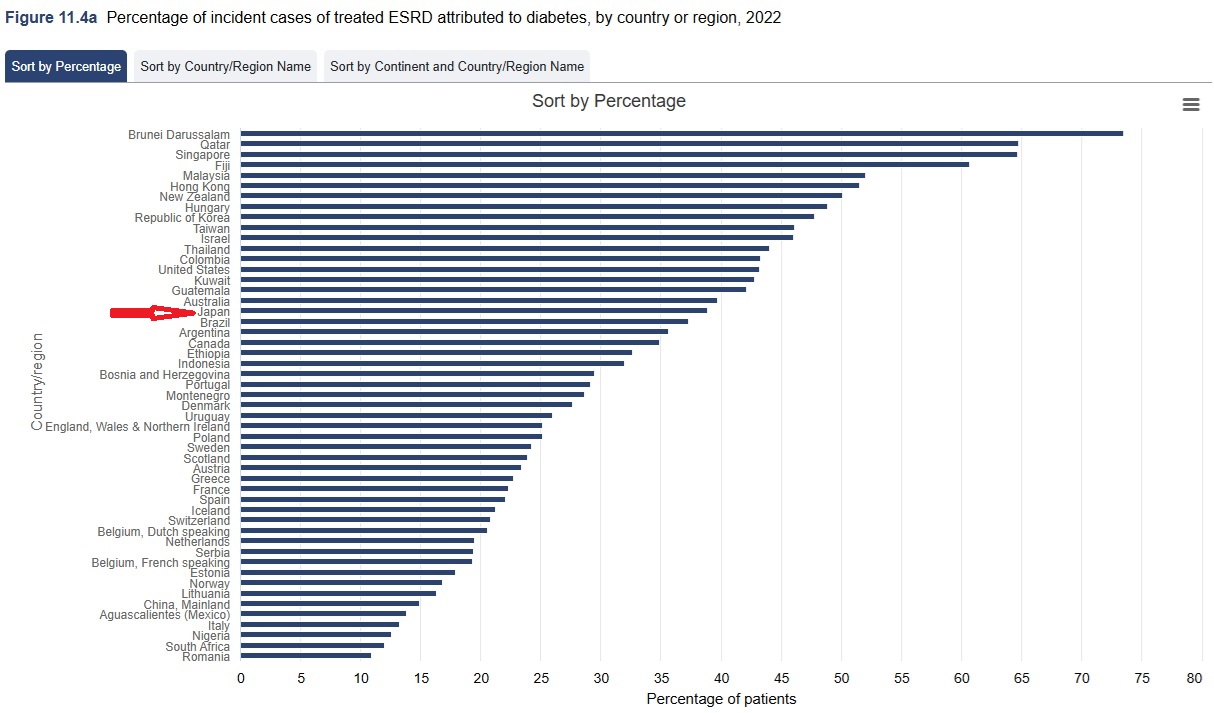

腎臓の機能を廃絶させる疾患として自己免疫的な要素の強い糸球体腎炎と糖尿病があるが、医療の進歩により慢性糸球体腎炎の治療成績が向上し、糸球体腎炎からESRDに至る患者数は多くの先進国で年々低下している。そのため、相対的に糖尿病によるESRDが増えて来ている。現在、日本においては、糖尿病がESRD の一番多い理由であり、38%(約 5人の ESRD のうち二人)の ESRD が糖尿病に由来する。

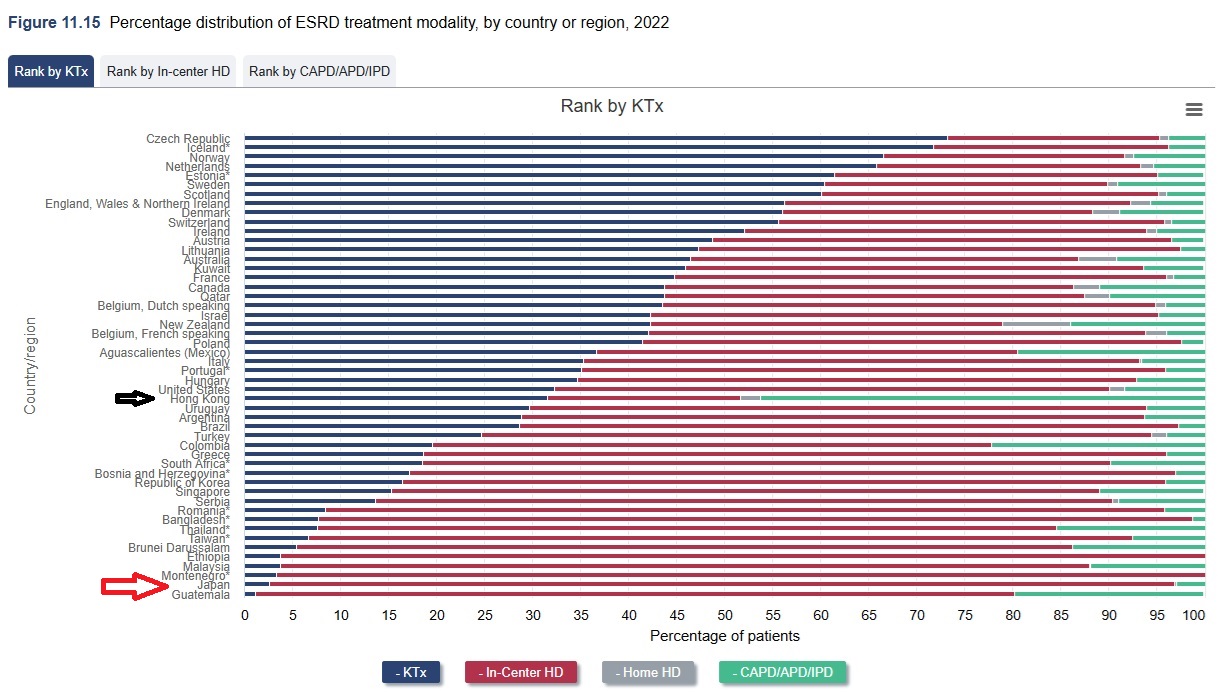

ESRDになってしまった際の腎臓機能の代替治療には3種類ある。腎臓移植・腹膜透析・血液透析(一般人からは「人工透析」と呼ばれる)の3種類である。この3種類の治療のうち、どの治療法を採用するかは、その国の医療レベルや社会情勢により大きく異なる。そのため、各国で、この3種治療の採用比率は異なる。ちなみに血液透析(人工透析)は週に3日・毎回4時間以上、透析センターで透析器に繋がれて治療を受けるので、時間的・肉体的な拘束が最も大きな治療法である。また、日本では、あまり普及していないが、腹膜透析は、患者自らが透析液を自身の腹部に注入する治療を1日4回(1回30分程度)行い透析センターや病院に行く必要はない。また、仕事を含めて日常生活を送りながら行えるので、時間的・肉体的な拘束が小さい。医療費の観点からは腎臓移植や腹膜透析の方が安く行える。

日本を含めたアジアの国では血液透析(人工透析)を主に採用する国が多く、欧米では腎臓移植(紺色)・血液透析(人工透析)(赤)・腹膜透析(緑)を様々なバランスで採用している国が多い。香港のように政府を上げて腹膜透析による治療を積極的に推し進めている国もある。ちなみに腎臓移植は心臓死した者からも臓器の摘出が可能なので、脳死移植に否定的で脳死移植が少ない国でも腎臓移植に関しては支障が無い。

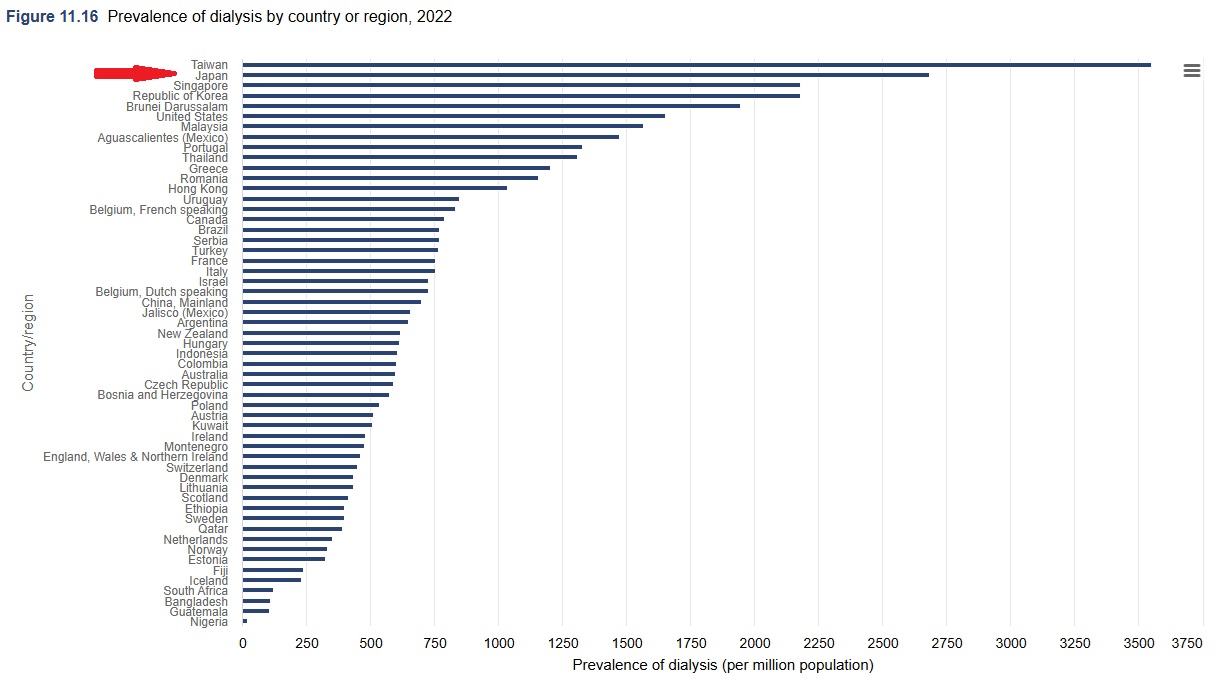

透析治療はアジアの国々で多く行われている。世界で一番多いのは台湾であり、第2位は日本である。それ以外にもシンガポール・韓国・マレーシア・タイなどのアジアの国々が人工透析の多い国として並ぶ。これらの全ての国は皆保険制度であり、高額な血液透析の費用は社会的に大きな問題となっている。血液透析は高額な医療費を必要とし、患者も時間的・肉体的な拘束を受け生活の質を著しく落とすので、多くの国では人工透析治療よりも腎移植による治療を進めて、血液透析(人工透析)を減らすことを目指している。

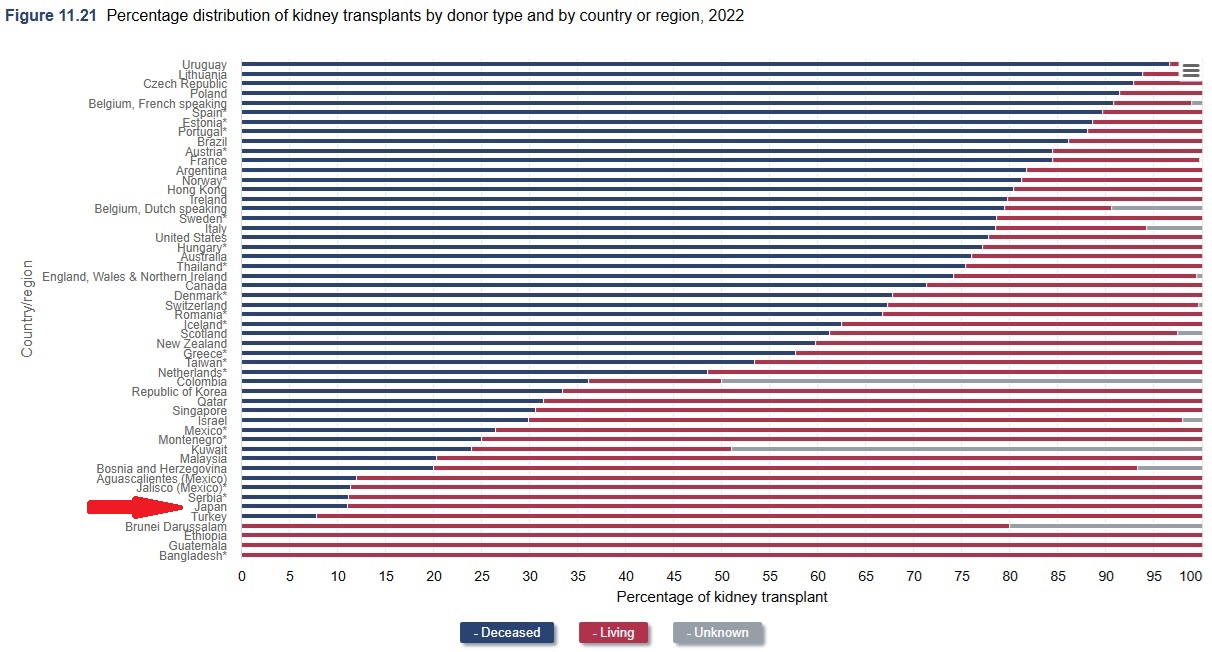

腎臓移植を行う場合、腎臓の提供は死亡した者からの場合と、生存している者から(腎臓は2つあるので、一つを ESRD患者に提供することが可能である)の場合がある。この頻度も国によって異なる。欧米の多くの国では死亡した者からの移植(紺色)が多いが、アジアの国々では生存者からの移植(赤色)が多い。特に日本の生存者からの腎移植の頻度の高さ(89%)はアジア諸国(マレーシア79% シンガポール69% 韓国66% 台湾46%)の中でも突出している。