CRISPR/Cas9 を改編して、二重鎖DNA の切断では無く、塩基置換編集(Base- Editing) をする酵素が開発された。

DNA の4種のヌクレオチド TGCA のうちの C (cytidine) をT (tymidine) に変換する BE (CBE) 酵素と A (adenine) を G (guanine) に変換する ABE 酵素がある。更にCからGに変換する GBE 酵素もある。

ターゲット領域の選定は CRISPR/Cas9 の時の同じように PAM 配列(NGG) の上流20塩基を選び gRNA 発現ベクターを作成する。この行程は CRISPR/Cas9 の時と、まったく一緒である。

この gRNA 発現ベクターと BE あるいは ABE 酵素発現ベクターを用いて、ターゲット領域の C または A を変換する。

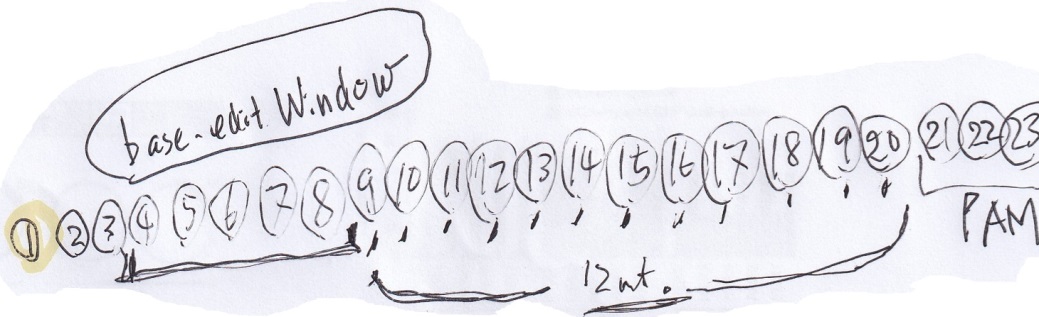

この時、この方法はピンポイントで塩基が狙えないことを知っておく必要がある。PAM 配列から12塩基離れた塩基から17塩基離れた5塩基程度の中の C/G あるいは T/A が置換されてしまう。この領域(base editing activity window) に C/G や T/A が複数存在すれば、全てが置換されてしまう。

また、PAM配列から12-17塩基離れた領域に対象とする塩基が無ければ置換が出来ない。

上記の条件を満たすものであれば良い実験系である。

標準的な CRISPR/Cas9 を用いて二本鎖 DNA を切断し、変異を含む二本鎖DNAの鋳型を投与することにより、相同組み換えで変異を導入する方がピンポイントでターゲットを狙えるかもしれない。

Koblan LW et al. Improving cytidine and adenine base editors by expression optimization and ancestral reconstruction. Nat Biotechnol. 2018 Oct;36(9):843-846.

Sun N et al. Reconstructed glycosylase base editors GBE2.0 with enhanced C-to-G base editing efficiency and purity. Mol Ther. 2022 Jul 6;30(7):2452-2463.