リフィル/外来診療

各国の医療制度は、それぞれの国の文化や習慣・価値観によって樹立したものだから、それぞれの国で違いがあるのは当然である。しかし、これだけ情報の交換が頻繁に行われ、先進国・自由主義国では、おおむね「人の平等」や「人権」の感覚が共通してきている現在においては、医療制度においても他の先進国の現状(良い点・不十分な点)を見て参考にするのは良い事である。

各国の情報交換のため日本やアメリカを含めた OECD(経済開発協力機構)に属する38カ国 においては、それぞれの国が、医療に関する情報を含めて、多くの情報を提供し、それぞれの国の問題点を明らかにしている。

しかし、昨今の韓国のように、データ上は「他国よりも医師数が少ない」ということで、政府が大幅な医師の増員を計画すると、現場の医師達から激しい抵抗が見られたり、データだけで改革を計画することが危険な事は肝に銘じておかなければならない。

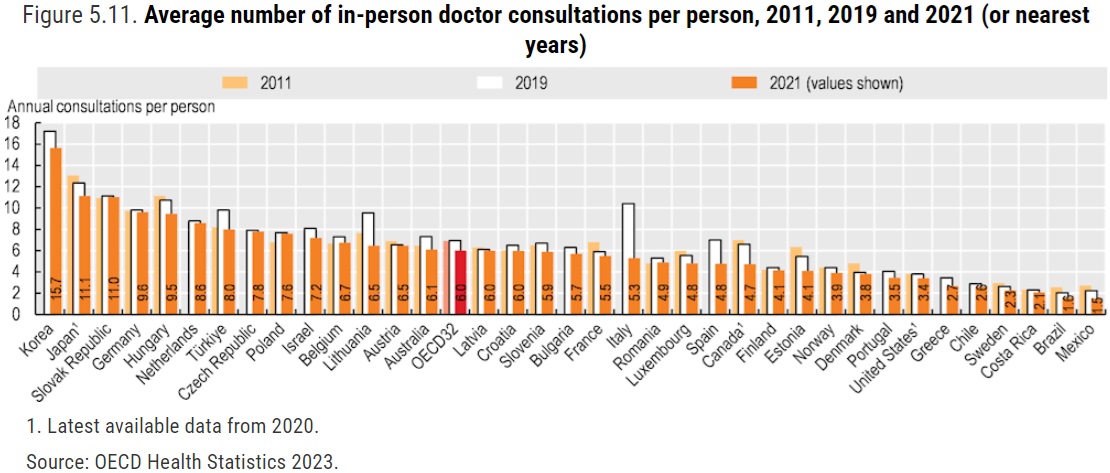

さて、OECD の医療に関するデータによれば、日本は外来受診回数が多い国である。しかし、ドイツやオランダと特に変わらない頻度である。が、アメリカと比べると大変多い。受診回数が多いという事は、そのことが、患者や、その家族に物理的・時間的な大きな負担を掛けている。特に症状の安定した高血圧・高脂血症などの内服薬を継続する慢性疾患の場合には受診回数が多いことを「大した病気でもないのに毎月毎月、外来を受診して、長々と待たされて、3分で処方箋を貰って帰るなんて、本当に時間の無駄だ」と感じている患者は日本には多い。

日本においては、慢性患者の外来受診回数に関する、はっきりした基準は無い。各医師が、それぞれの「勘」で「毎月来なさい」とか「2か月ごとで良いですよ」などと決めている。(多分、安定しているなら、診察は年に1-2回でも良いのかもしれない)

ところがアメリカは保険会社が医師の診療に口を出してくる国なので、受診回数が多いと、保険会社が外来診療費の支払いを渋る。「何で、こんなに外来受診させるのですか?意味の無い医療費の無駄遣いです」と言った具合に、保険会社の方が医者よりも力を持っている。(アメリカは「効果」が無い事・「改善」に繋がらない医療行為に対して保険会社は支払いを渋る・あるいは拒否する)

そこで、アメリカでは慢性疾患患者に関してはリフィル処方箋(リフィル refill :おかわり)というのが渡される。リフィル処方箋は1か月分の処方箋がx回まで医師への受診なしに繰り返し受けられる処方箋である(通常3回から4回が多い)。リフィル処方箋があれば3-4か月は外来受診の必要が無い。繰り返し薬局に処方箋を持って行くだけである。

これによってアメリカでは慢性疾患患者の外来受診回数が大幅に削減されている。日本でも、このリフィル処方箋の制度が始まったが、使っている医師は、まだ少ない。

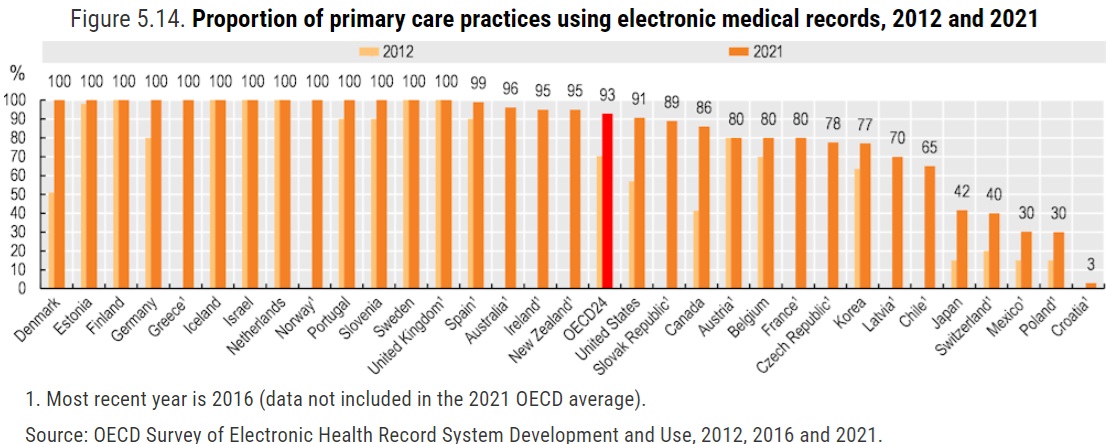

また、プライマリー診療の外来診療における電子カルテ(EMR: electric medical record) の普及率も日本は大変低い(2021年現在)。

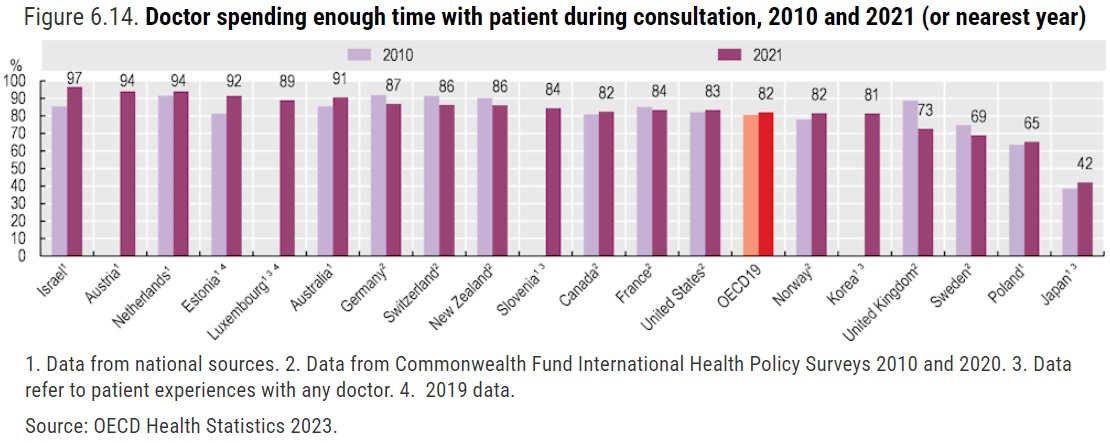

ちなみに、日本の外来で「医師が十分に診療に時間を割いている」と感じる人は、実に42%である。日本人が「患者に冷たい国」と信じて疑わないアメリカでは83%の人が満足している。日本よりも外来受診頻度の多い韓国、同程度のドイツやオランダにおいても満足度は81%・86%・94%と高い。「満足度」や「十分」という言葉に関する感覚は国によって・国民性によって差があるので、あるいは日本人の国民性が、先進国において跳び抜けて低い数字を出している原因かも知れない。が、日本の医療者も韓国・ドイツ・オランダ・アメリカの外来診療の実際を見てみるのも、日本における患者の満足度(外来診療の質)を上げるためには、参考になるかもしれない。

日本のプライマリー外来診療においても電子カルテが普及し、リフィル処方箋が活用されるようになって、医師の負担が減り、「患者中心の外来診療: People‑centredness of ambulatory care」が広がることを祈りたい。